46马新男女善信 短期出家剃度修行

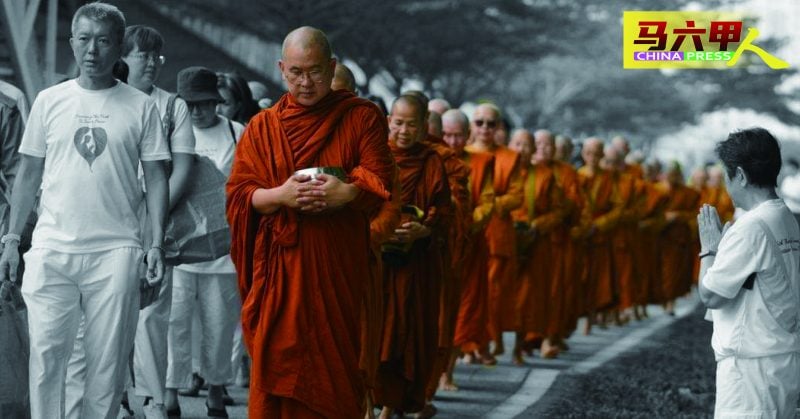

(马六甲30日讯)46名来自马来西亚与新加坡的男女善信,参与第7届南传沙弥与沙弥尼短期出家,46名沙弥及沙弥尼身穿白衣进行剃度仪式,各个落发接受戒条,学习去除烦恼、改过错误习气、骄傲怠慢及牵挂,专心修行。

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

该活动是由马六甲梵行寺禅林及阿利雅精舍佛教中心主办,马来西亚南传佛教总会协办,于3月24日至4月6日在甲郊区柏淡芙露的梵行寺禅林进行,同时,也是首次让沙弥与沙弥尼一起参与的短期出家。

46名沙弥与沙弥尼,分别有15名男性(18岁至64岁)及31名女性(30岁至71岁),他们在经过诵经仪式后,接受长老及长老尼剪下一小撮头发,才正式接受剃度,进一步感受僧团的修行生活。

在场主持仪式者,包括梵行寺住持法护大长老、沙拉南加拉大长老、阿利雅精舍佛教中心主持殊满家乐长老尼、来自纽西兰的长老尼阿蒂慕蒂等。梵行寺业务经理周传石、筹委会主席李际琳也在场。

仪式开始前,法护大长老开示时说,出家是舍去美好的生活、美丽的衣裳、舒适的家庭,走向更美好生活,就像佛陀舍弃家庭和王位,成就今日的佛教,所以大家也要一代一代地把佛教的美好传承下去。

他说,无论哪个种族,出家后都是兄弟姐妹,彼此都是佛陀弟子。

他指出,参与短期出家者将感受到僧侣依赖他人的生活,即延续着非常传统及古老的方式,如托钵接受在家人供养,从中减少贪欲。

他说,披上袈裟后,出家人就与在家人不一样,将代表着佛教形象,行走、进食和讲话都应该有出家人的样子,且生活要正面和正直。

日常生活实践佛法

■阿利雅精舍佛教中心主持殊满家乐长老尼

参与短期出家的这段旅程,是让沙弥与沙弥尼适应僧团生活,学习如何在纪律与和谐中共处,通过学习、讨论与实践佛法在日常生活中的应用,领悟佛陀教法如何指导人们的行为、思想与品行。由于大部分佛教徒以华裔为多,两年前举办中文课程,让更多中文受众参与。

短期出家就像是一棵种子,种下大众与佛法深入结缘之树,而举办这项计划多年来,为部分参与者铺陈往后的出家之路。

根据家属反馈,参与者改掉多年陋习,如脾气暴躁和抽烟习惯,或变得自在,生活更健康。

该项课程比较深入,让参与者对僧侣生活有深刻体验,并实践于日常生活中。我看到大家都很努力及勤劳背诵经文,年龄较大者可能比较辛苦,但我会劝告他们不要压力,放轻松微笑学习,心就开了。

希望让更多善信了解佛法并非拜拜而已,它是一种修行法,也是一种生活方式,需要学习佛法后,将精髓真正实践于日常。

马来西亚缺乏年轻比丘尼,该精舍将为女善信进行培训两、三年后,若适合就居住在寺庙一年,并成为沙弥尼两年;接着,若当事人的身心都准备好后,就可以受戒成为比丘尼。

条件契合就能参加

■筹委会主席李际琳

46名沙弥及沙弥尼参与短期出家,所有人剃度后难以辨认性别,就像佛陀平等看待众生,当初勇敢接受女性出家的震撼性创举。

这是一个难得的“四众和合”场合,有比丘、比丘尼、在家众“优婆塞”与“优婆夷”,彼此互相扶持,和谐相处。

我们通过面试了解参与者的发心、对素食接受程度、可跪拜、学习巴利文经验等,只要条件契合就能参加。

参与人数逐年增加

■梵行寺业务经理周传石

每年短期出家的反应都很踊跃,参与人数逐年增加,而梵行寺也打造花园式道场及平坦的走道,让参与者尤其年长者能更快适应。

该寺法师以本地公民居多,希望培养优秀的中文僧侣导师,以中文为媒介弘扬佛法,而短期出家也以中文为媒介,使更多华裔佛教徒受惠。

该寺主张发扬本土化佛教,着重华人传统习俗,并纳入南传佛教实践中,提高本地佛教徒的接受度。

冀深入调整心灵

■来自新加坡的陈韦霖(27岁,社工)

抱着平常心来体验出家生活,希望深入自己的心灵作出调整,当本身所有头发落地的那一刻,有一种放下所有不愉快的解脱感。

过往的烦恼与挣扎,往往是因为贪嗔痴所致,当正式剃度便告知自己重新开始,日后做得更好,为身边人及青少年贡献。

平日我在新加坡有参与弘法活动,也获得家长和男友的扶持与鼓励,因而有了第一次来大马参与短期出家的缘分。

探索不同宗教教义

■善勇(32岁,超市经营者)

本身非佛教徒,因想要探索各种不同宗教的教义和规矩,而参与这次的短期出家,相信对未来会有所帮助。

起初很在意他人眼光,以为自己会无法接受或会半途放弃,但经过几天调适后觉得内心平静许多,不觉得辛苦,反而觉得很幸福。

剃度消除三千丝烦恼,果真有种放下烦恼的感觉,觉得整个人也轻松了。